Introduction

L’essor de l’intelligence artificielle (IA) dans les services publics représente une révolution silencieuse qui transforme en profondeur la gestion administrative, l’interaction avec les citoyens et l’efficacité opérationnelle de l’Etat. Dans un contexte où les technologies telles que l’intelligence artificielle générale, l’AGI, l’intelligence artificielle forte, l’Artificial General Intelligence, et même la notion de human-level AI suscitent à la fois enthousiasme et inquiétude, les administrations publiques tentent de s’adapter pour offrir des services plus efficients et accessibles.

Au fur et à mesure que l’IA se développe, elle permet d’automatiser des tâches répétitives, d’améliorer la prise de décisions grâce à l’analyse des données et de réduire les délais de traitement dans des domaines variés tels que la santé, le social ou la justice. Cette émergence technologique est également souvent associée à des concepts comme la Cognitive Computing et la recherche en superintelligence artificielle, qui dessinent les contours d’une intelligence artificielle complète au niveau humain.

Les promesses d’une administration numérique efficiente sont immenses. De l’optimisation des processus internes à l’amélioration de l’expérience utilisateur pour les citoyens, l’IA est vue comme un levier indispensable pour moderniser les services publics. Cependant, ces avancées s’accompagnent inévitablement de défis majeurs, notamment en termes de gouvernance, de respect des droits individuels, et de transparence algorithmique. L’adaptation de l’IA dans les sphères administratives pose la double problématique de l’innovation technologique et de la nécessité de garantir un cadre éthique strict.

Par ailleurs, les débats autour de l’intelligence artificielle soulèvent des questions quant à la capacité de ces technologies à reproduire et potentiellement amplifier des biais discriminatoires déjà présents dans la société. Par exemple, le déploiement de systèmes d’IA dans des domaines sensibles comme l’allocation des ressources ou l’évaluation des demandes de prestations a conduit à une pression sur le rôle du contrôle humain. L’évolution rapide de l’intelligence artificielle forte et de l’ASI (Artificial Superintelligence) ne doit pas occulter l’importance d’un encadrement réglementaire rigoureux pour préserver les valeurs démocratiques et les droits des citoyens.

L’optimisation SEO de cet article s’appuie sur l’intégration naturelle de mots-clés tels que intelligence artificielle générale, AGI, Artificial Superintelligence, et IA généraliste, lesquels permettent de couvrir ces thèmes sous différents angles et d’assurer une bonne visibilité sur les moteurs de recherche. De surcroît, la convergence entre les nouveaux paradigmes de l’IA, comme l’intelligence artificielle au niveau humain et la superintelligence artificielle, se présente comme un sujet d’actualité incontournable, particulièrement à l’heure où la transformation digitale s’accélère dans tous les secteurs.

Enfin, il est essentiel de noter que l’intégration de l’IA dans les services publics ne se résume pas à une simple amélioration technologique, mais s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de l’Etat. Pour en savoir plus sur les avancées technologiques et leurs implications, des ressources telles que Le Monde et MIT Technology Review offrent des analyses pointues et nuancées de ces enjeux. Cet article explore ainsi les multiples facettes de l’utilisation de l’IA dans les services publics, tout en invitant à une réflexion approfondie sur les enjeux éthiques et les défis à venir.

L’alerte de la Défenseure des droits : Un rapport préoccupant

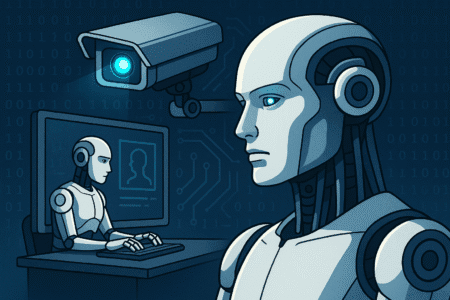

Le rapport récemment publié par la Défenseure des droits a jeté une lumière crue sur les pratiques de l’utilisation des algorithmes dans les services publics. Intitulé Rapport algorithmes, systèmes d’IA et services publics, ce document démontre comment le recours massif aux systèmes automatisés peut entrainer des conséquences inattendues et parfois préjudiciables pour les citoyens. En examinant de près les méthodes de traitement des demandes et les processus de décisions automatisées, le rapport met désormais en exergue plusieurs risques majeurs, notamment en termes d’erreurs, de biais discriminatoires et de perte de contrôle humain.

Le document souligne que l’algorithme, en dépit de ses capacités à traiter de grandes quantités de données, reste vulnérable aux préjugés présents dans les historiques de données sur lesquels il est formé. Cette problématique est particulièrement critique lorsqu’il s’agit d’évaluer des demandes de prestations sociales ou de classer des allocataires. Des exemples concrets issus de différentes administrations montrent que la robotisation des prises de décision risque d’induire des discriminations systématiques qui remettent en question l’équité du service public.

L’analyse de la Défenseure des droits se penche également sur la complexité des systèmes d’IA qui opèrent sans forcément offrir une visibilité sur leurs modes de fonctionnement. Par conséquent, les citoyens se retrouvent souvent dans l’incapacité de contester ou de comprendre la logique décisionnelle des systèmes automatisés. En dépit des promesses d’efficacité et d’objectivité, ces systèmes peuvent reproduire et amplifier des erreurs historiques, conduisant à des situations injustes pour les personnes concernées.

Parmi les points critiques soulevés figurent les risques d’erreurs massives qui pourraient compromettre l’accès aux droits fondamentaux des individus. L’absence de contrôle humain dans certains processus décisionnels est également un facteur d’inquiétude majeur. La Défenseure des droits insiste sur l’importance d’une révision complète de ces systèmes pour intégrer davantage de transparence et de responsabilisation. Par ailleurs, l’utilisation de l’IA dans ces secteurs sensibles a attiré l’attention des médias et des autorités compétentes, notamment via des enquêtes menées par la Banque des Territoires et d’autres organes de contrôle.

En outre, le rapport incite à penser que chaque algorithme, aussi performant soit-il, doit être soumis à un contrôle rigoureux pour garantir qu’il ne reproduise pas des discriminations existantes ou n’en crée de nouvelles. Ce document crucial sert d’appel à la vigilance pour les décideurs publics et rappelle la nécessité de préserver les droits individuels face à l’automatisation croissante des services administratifs. À ce titre, le rapport constitue une ressource essentielle qui alerte sur les impacts potentiels d’une automatisation trop rapide et déconnectée des réalités humaines.

L’alerte de la Défenseure des droits : Exemples concrets

L’application non régulée des technologies d’IA dans les services publics a déjà donné lieu à plusieurs exemples alarmants. Parmi ceux-ci, le système Affelnet ainsi que les méthodes de classification des allocataires par la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales) se distinguent particulièrement. Des études et rapports récents montrent comment ces systèmes automatisés, en tentant de standardiser et d’optimiser des processus administratifs complexes, se retrouvent souvent à engendrer des erreurs d’évaluation et des discriminations involontaires.

Le système Affelnet, qui était initialement mis en place pour faciliter la gestion des inscriptions scolaires, a été critiqué pour ses erreurs d’interprétation des données. De nombreux cas ont révélé que des familles se voyaient attribuer des classements erronés en raison de paramètres mal calibrés dans l’algorithme. Ces erreurs ont conduit à des situations d’injustice, où certains candidats étaient défavorisés lors de l’affectation dans des établissements éducatifs, illustrant ainsi les limites des systèmes entièrement automatisés. Pour approfondir ces problématiques, plusieurs articles sur 01Net ont mis en lumière l’importance d’un contrôle humain dans ces systèmes.

Dans le même ordre d’idées, la CNAF a également été sous le feu des critiques pour ses méthodes de classification des allocataires. Les techniques de segmentation automatisée employées par la CNAF, destinées à optimiser le traitement des demandes de prestations sociales, se sont avérées problématiques lorsqu’elles se basaient sur des données historiques biaisées. Des utilisateurs ont rapporté des cas où la classification automatique les plaçait dans des catégories défavorables, limitant ainsi leur accès à certaines aides. Ces pratiques, perçues comme des discriminations systémiques, ont été dénoncées par la Défenseure des droits comme des exemples clairs de l’usage inapproprié des algorithmes dans des domaines sensibles.

Les exemples concrets relevés dans le rapport mettent en exergue le fait qu’une automatisation trop poussée peut mener à une opacité insupportable dans le processus décisionnel. Le manque d’explications sur la logique sous-jacente des algorithmes renforce l’impression d’une justice administrative déshumanisée. Le recours à des algorithmes « boîtes noires » empêche en effet les citoyens de comprendre comment et pourquoi une décision a été prise, ce qui peut entraver leur droit de recours.

En somme, ces exemples concrets, illustrant les erreurs d’évaluation du système Affelnet et les pratiques problématiques de la CNAF, témoignent de la nécessité d’une réforme en profondeur. L’expérience de ces dispositifs montre que sans une intervention humaine, les systèmes automatisés risquent de perpétuer et d’exacerber des inégalités préexistantes. Pour en savoir plus sur les implications de ces cas, consultez le rapport complet de la Défenseure des droits, qui reste une source incontournable pour comprendre les enjeux de l’algorithmisation des services publics.

Les recommandations pour un usage responsable de l’IA : Maintien du contrôle humain

Face aux défis posés par l’automatisation dans les services publics, l’une des recommandations phares est le maintien d’un contrôle humain effectif. Les rapports et analyses de la Défenseure des droits insistent sur le fait que, quelle que soit la performance ou la sophistication de l’algorithme, il doit toujours y avoir une supervision par des professionnels formés pour évaluer et corriger les décisions automatisées. Cette approche n’est pas seulement une garantie contre les erreurs techniques, mais également une régulation essentielle pour prévenir des dérives discriminatoires.

Le maintien du contrôle humain garantit que chaque décision puisse être revue et validée par un interlocuteur réel, capable de comprendre et de prendre en compte des facteurs contextuels qu’un algorithme pourrait négliger. Dans le domaine public, où chaque décision peut avoir un impact majeur sur la vie des citoyens, cette vérification humaine agit comme une bouée de sauvetage contre l’injustice administrative. Des exemples récents issus de l’évaluation des systèmes automatiques dans le traitement des dossiers de prestations montrent qu’une intervention humaine peut souvent corriger des erreurs qui, autrement, seraient difficiles à détecter par des systèmes automatisés.

Des stratégies concrètes pour intégrer ce contrôle humain dans les processus automatisés incluent notamment la mise en place de comités d’éthique et de comités de surveillance interne. Ces organes sont chargés de réexaminer les décisions prises par les systèmes d’IA, en particulier celles qui affectent directement des groupes vulnérables. Cette démarche rejoint les recommandations exprimées par diverses institutions, telles que celles présentées dans le rapport de la Défenseure des droits Rapport algorithmes, systèmes d’IA et services publics.

L’intervention humaine permet également d’incorporer des éléments de justice et d’équité dans un cadre décisionnel qui serait autrement purement algorithmique. En effet, en dehors de considérations purement techniques, les décisions administratives touchent des réalités humaines nuancées qui ne peuvent être entièrement saisies par un algorithme. Le contrôle humain s’avère donc indispensable, notamment dans des contextes où l’IA tente de catégoriser des individus en fonction d’ensembles de critères qui peuvent parfois être discriminatoires.

Finalement, garantir une boucle de rétroaction entre l’algorithme et l’intervention humaine est essentiel pour améliorer continuellement la performance des systèmes automatisés. Cela permet non seulement d’identifier et de corriger les biais existants, mais aussi d’adapter les systèmes aux évolutions des contextes sociaux et légaux. Une approche hybride qui combine l’efficacité de l’automatisation et la sensibilité de l’analyse humaine apparaît ainsi comme la meilleure voie pour assurer un usage responsable, éthique et équitable des technologies d’IA dans le secteur public.

Les recommandations pour un usage responsable de l’IA : Transparence et information du public

Parallèlement au maintien du contrôle humain, une autre recommandation clé pour l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle dans les services publics concerne la transparence et l’information du public. La complexité des algorithmes et leur fonctionnement souvent opaque exigent que les administrations déploient des efforts considérables pour démystifier ces processus. C’est seulement à travers une communication claire et accessible que les citoyens pourront comprendre comment les décisions automatisées sont prises et quels mécanismes de contrôle sont en place.

La transparence dans le fonctionnement des algorithmes inclut la mise à disposition de rapports clairs, la publication des critères utilisés pour la prise de décision et l’ouverture à des audits indépendants. Les documents produits par la Défenseure des droits insistent sur la nécessité d’expliquer la logique sous-jacente aux systèmes d’IA. Par exemple, dans le cadre des systèmes analysant l’éligibilité aux prestations, il est crucial que les citoyens aient accès aux méthodes de scoring et aux paramètres utilisés pour le classement. Ce niveau de clarté aide non seulement à instaurer un climat de confiance, mais permet aussi aux experts et aux parties prenantes d’identifier et de corriger d’éventuels biais.

L’information du public doit être envisagée comme un processus continu et interactif. Les autorités publiques doivent mettre en place des plateformes d’information où les citoyens peuvent non seulement consulter des rapports comme celui disponible sur le site de la Défenseure des droits, mais aussi soumettre leurs questions et préoccupations. Ces plateformes permettent ainsi de consolider une relation de transparence entre la gestion administrative et le public.

En outre, la diffusion d’informations via des formats accessibles et compréhensibles pour le grand public – qu’il s’agisse de résumés, d’infographies ou de vidéos explicatives – s’avère primordiale. Lorsque les citoyens sont bien informés, ils deviennent des acteurs plus vigilants, capables d’exiger des explications et des comptes sur des décisions qui les affectent directement. Ce modèle de gouvernance partagée encourage également les retours d’expérience et les suggestions d’amélioration, ce qui n’est que bénéfique pour les systèmes en place.

L’intégration de la transparence et de l’information du public dans la gestion des services publics doit également se traduire par une responsabilisation accrue des acteurs impliqués. Le fait que les algorithmes soient revus et audités régulièrement permet d’identifier rapidement les dysfonctionnements, tout en améliorant la fiabilité globale du système. En ce sens, ces recommandations trouvent un écho dans diverses études et propositions de réformes publiées par des organismes académiques renommés, soutenus par des plateformes telles que MIT Technology Review et Le Monde, qui ont analysé la montée en puissance des technologies d’IA dans le secteur public.

Enfin, cette approche favorise également la collaboration entre l’ensemble des parties prenantes – administrations, experts en intelligence artificielle, associations de consommateurs et citoyens – afin de garantir que l’utilisation de l’IA serve le bien commun tout en respectant les droits individuels et les principes de justice et d’équité.

Conclusion

En conclusion, l’intégration de l’intelligence artificielle dans les services publics offre indéniablement des promesses d’efficacité et de modernisation qui répondent aux attentes d’une société en quête de transformation numérique. Cependant, comme l’indiquent clairement les alertes de la Défenseure des droits, cet engouement pour l’automatisation comporte également des risques importants. Les erreurs d’évaluation, les biais discriminatoires et l’opacité des processus décisionnels soulignent la nécessité impérieuse de maintenir un contrôle humain constant et d’assurer une transparence totale dans l’utilisation des algorithmes.

Les exemples concrets du système Affelnet et des méthodes de classification de la CNAF illustrent comment des dispositifs bien intentionnés peuvent, sans un encadrement rigoureux, conduire à des injustices qui affectent la vie des citoyens. Face à ces défis, les recommandations pour un usage responsable de l’IA – à savoir le maintien du contrôle humain et l’amélioration de la transparence – constituent des réponses essentielles pour réguler ces technologies en pleine expansion. En intégrant ces mesures, l’objectif est de combiner la puissance de l’automatisation avec la nuance et l’empathie inhérentes à l’intervention humaine.

Au-delà des contextes administratifs, ces réflexions trouvent leur résonance dans les débats mondiaux sur l’intelligence artificielle générale, l’AGI, et la recherche vers une intelligence artificielle forte voire superintelligente. Ces concepts, qui bouleversent non seulement la sphère technologique mais aussi la gouvernance publique, posent des questions fondamentales sur l’éthique, la justice et l’inclusivité de nos systèmes de décision.

Il est donc impératif pour les décideurs publics de combiner innovation technologique et principes éthiques afin de garantir que ces outils servent réellement l’intérêt général. La vigilance, l’audit régulier des systèmes et une communication transparente sont les piliers sur lesquels doit s’appuyer cette nouvelle ère numérique. Pour aller plus loin dans la compréhension des enjeux liés à l’IA et aux technologies cognitives, des lectures complémentaires sur MIT Technology Review et Le Monde offrent un panorama complet des défis et des opportunités qui se présentent aujourd’hui.

Finalement, alors que nous entrons dans une ère d’automatisation accrue, il est crucial de se rappeler que l’humain doit rester au cœur de toute stratégie, garant de l’équité et du respect des droits fondamentaux dans nos sociétés de demain.